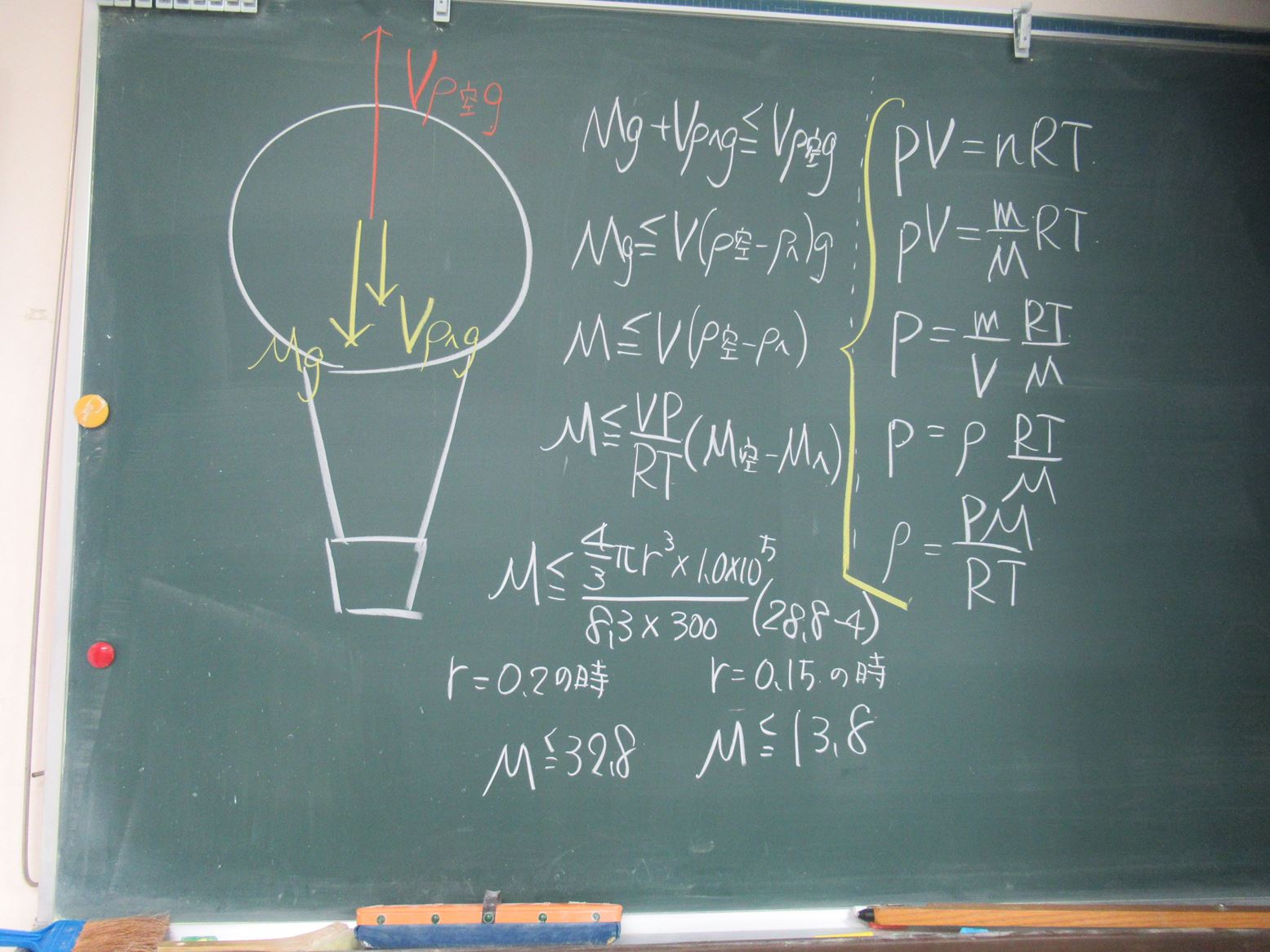

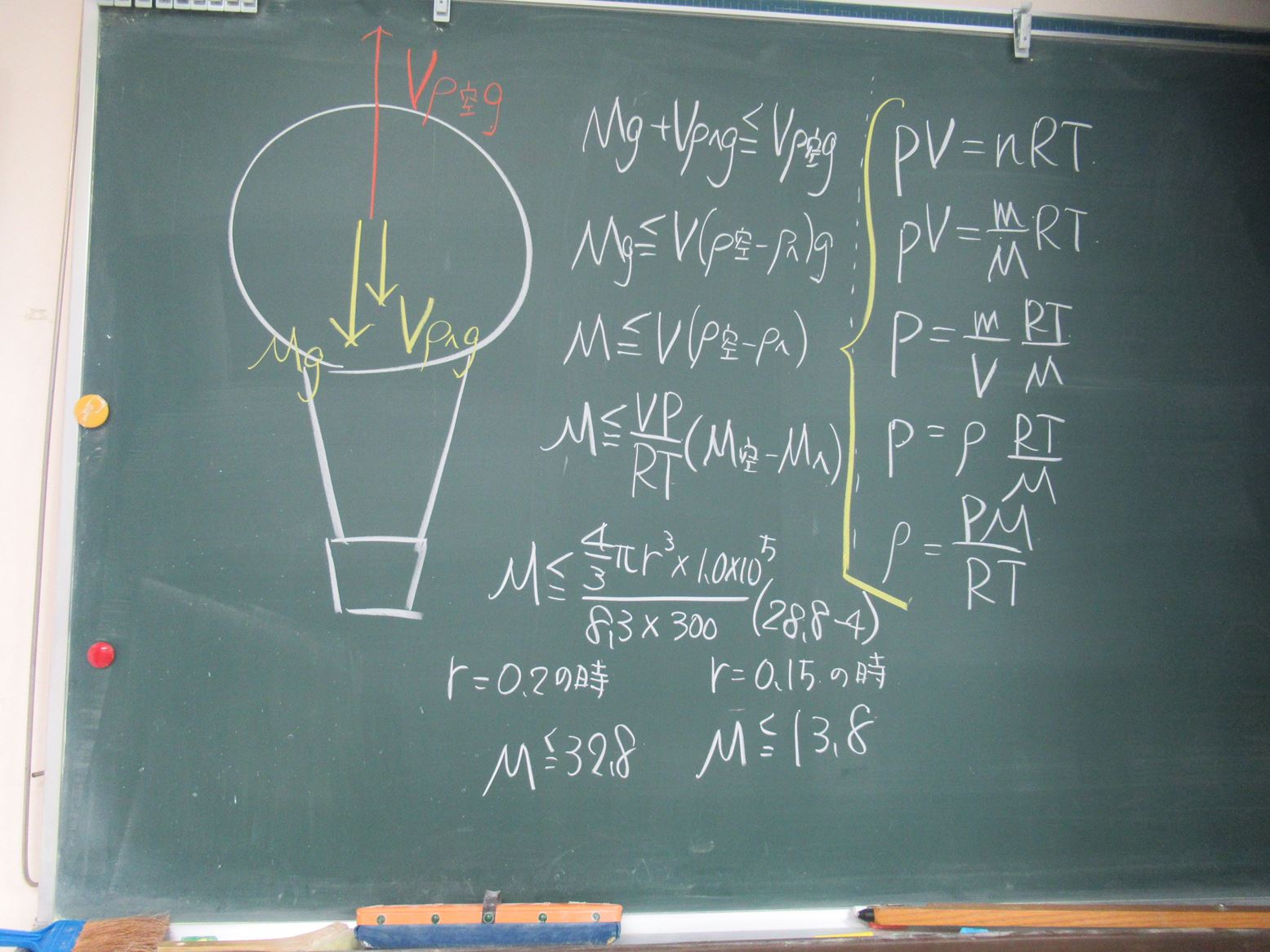

先日の物理教育研究会では,「提灯を用いた気球型飛行船を設計しよう」と題して,気球が浮くための計算をしました。

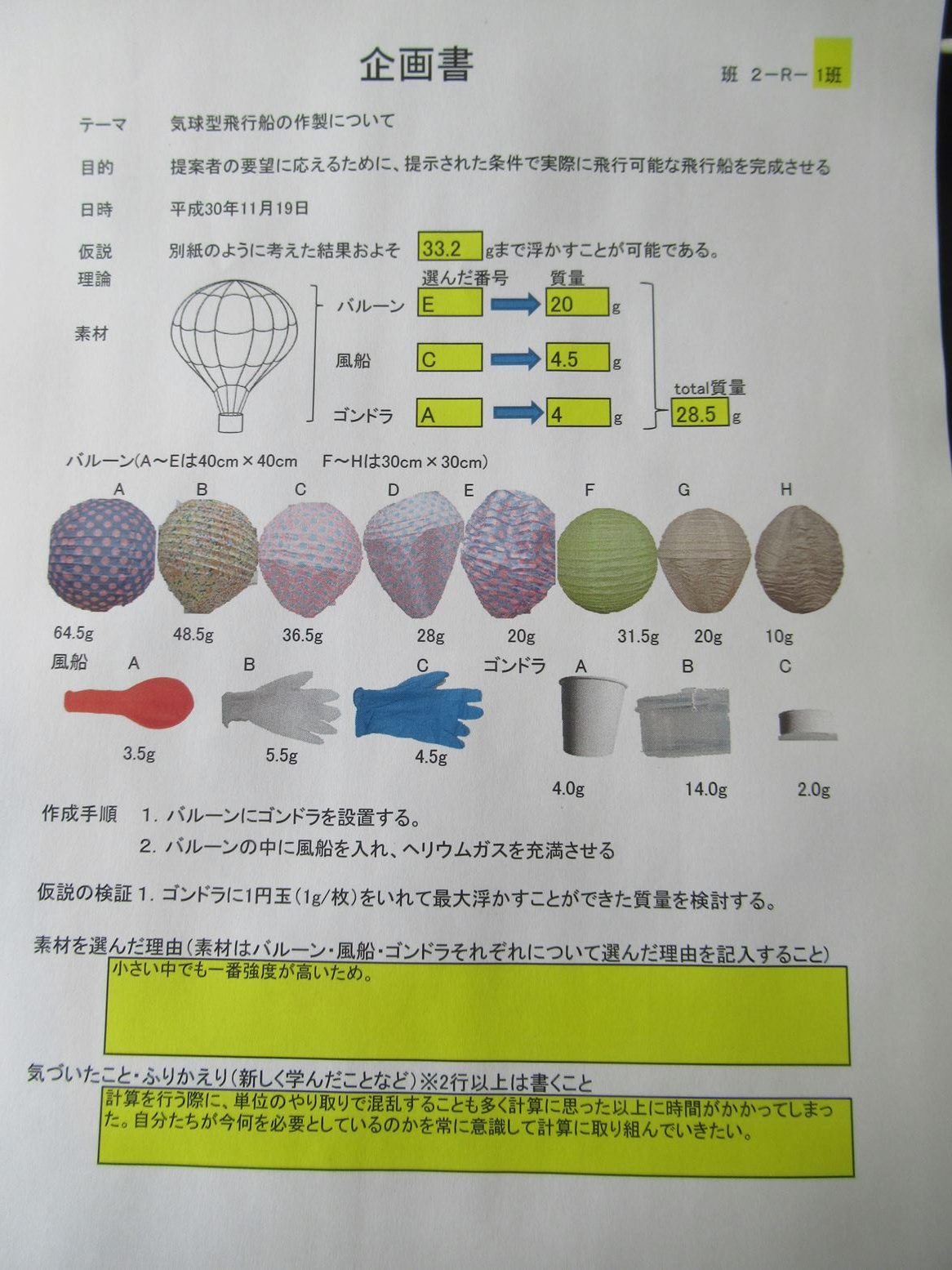

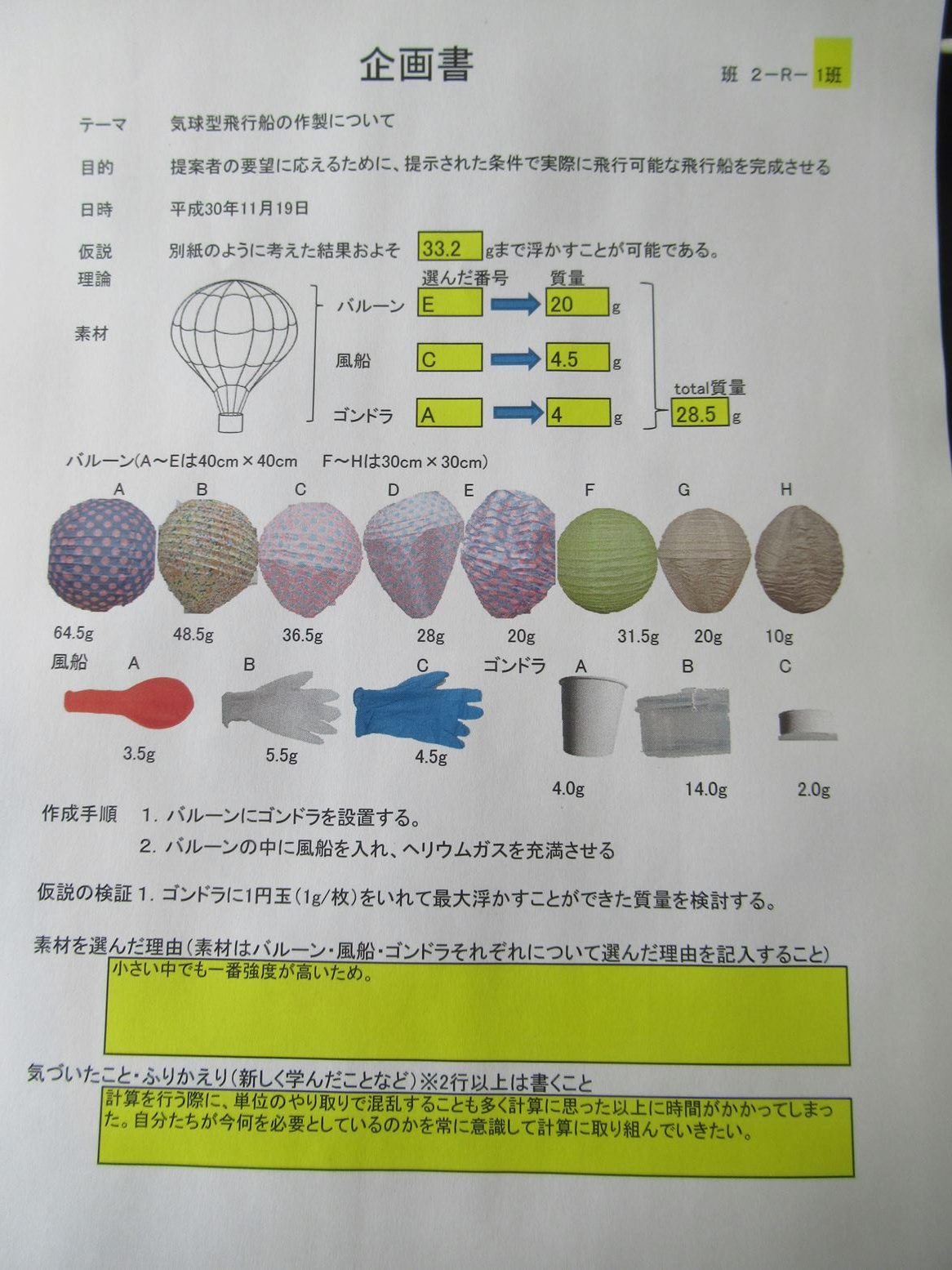

今回の授業では、生徒がPCを用いて作成した企画書をもとに実験を行いました。

思った以上に計算で求めた理論値と、実験値が一致し、 ちょうど浮力と重力のつりあう位置に設定して、気球をその場に留めたりしました。

ちょうど浮力と重力のつりあう位置に設定して、気球をその場に留めたりしました。

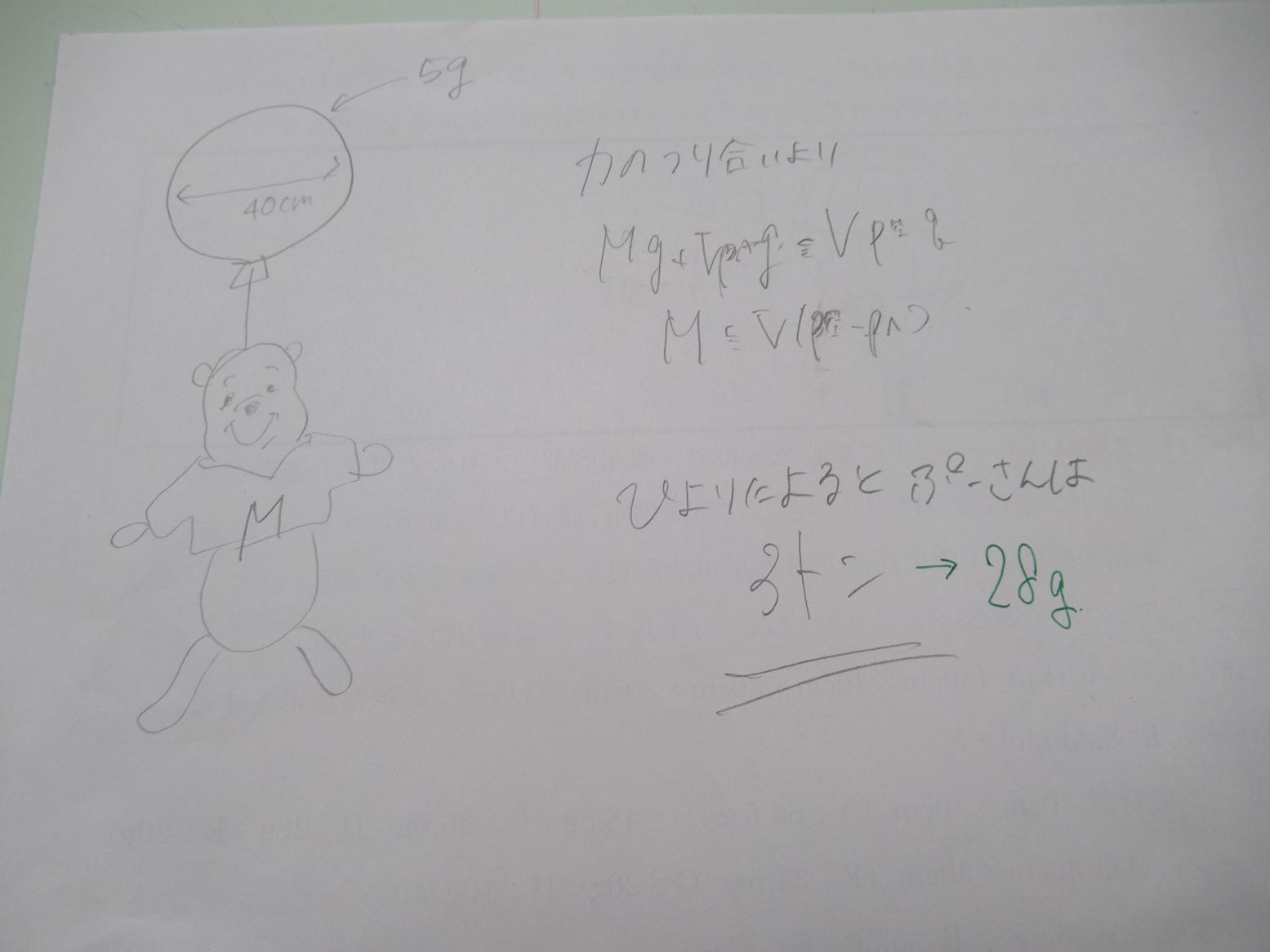

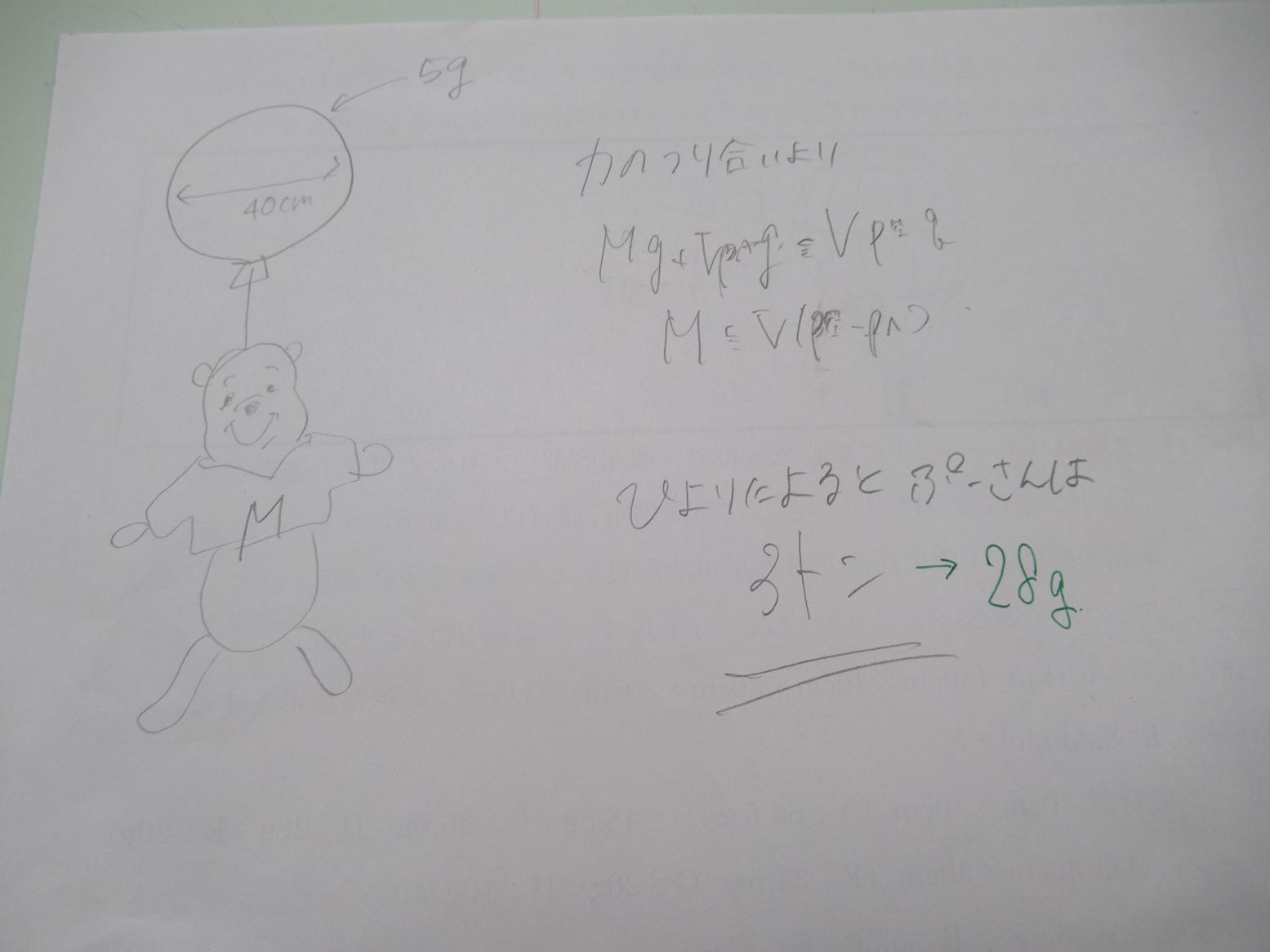

また、生徒からはくまのぷーさんの質量を求めたいなどいろいろな提案がありました。

また、生徒からはくまのぷーさんの質量を求めたいなどいろいろな提案がありました。

その結果、くまのぷーさんの質量はおおよそ28g程度であることが計算から求められました。

その結果、くまのぷーさんの質量はおおよそ28g程度であることが計算から求められました。

先日の物理教育研究会では,「提灯を用いた気球型飛行船を設計しよう」と題して,気球が浮くための計算をしました。

今回の授業では、生徒がPCを用いて作成した企画書をもとに実験を行いました。

思った以上に計算で求めた理論値と、実験値が一致し、 ちょうど浮力と重力のつりあう位置に設定して、気球をその場に留めたりしました。

ちょうど浮力と重力のつりあう位置に設定して、気球をその場に留めたりしました。

また、生徒からはくまのぷーさんの質量を求めたいなどいろいろな提案がありました。

また、生徒からはくまのぷーさんの質量を求めたいなどいろいろな提案がありました。

その結果、くまのぷーさんの質量はおおよそ28g程度であることが計算から求められました。

その結果、くまのぷーさんの質量はおおよそ28g程度であることが計算から求められました。

開催日:2018年10月7日(日)

場 所:岡山大学環境理工学部

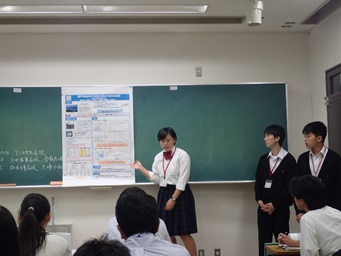

全国から5校が参加し,計6本の発表がありました。

本校からは,理数科1年次生の6名(マリンチーム)が参加し,

「瀬戸内海の河口付近の海水の成分の測定」と題してポスター発表を行いました。

多くの会員の皆様から有益なアドバイスをいただきました。

ありがとうございました。

これまでに御指導・御助言いただきました皆様に感謝申し上げます。

ポスター発表に先立ち,講義室で3分間スピーチを行いました。

ポスター発表では,多くの会員の皆様から有益なアドバイスをいただきました。

ポスター発表では,多くの会員の皆様から有益なアドバイスをいただきました。

表彰式では,お世話いただきました井上徹教 様(日本陸水学会和文誌編集委員長)から「研究奨励賞」の賞状を受け取りました。

会場の入口で記念撮影をしました。

3月23日(金) 来年度入学予定者が登校し、体育館で書類の提出や本校での生活の概要等の説明を聞いた後、教科書や体操服など必要物品を購入しました。春の訪れとともに、高校生活への準備も整ってきました。

3月20日 7限目後期終業式が行われました。

終業式に先立ち表彰披露が行われ、部活動などの成績報告がありました。

多くの生徒が、部活動や読書感想文などで優秀な成績を収めました。

また、終業式では今年度の3年生の進路報告や本の紹介が行われました。

渡月橋から ・ ・

桂川です。

桂川です。

嵯峨料理の昼食をいただきました。

予定が少し遅れています。

11:30 am

北野天満宮に到着しました。

8:00 am

まもなく学校を出発します。 三木サービスエリアです。

三木サービスエリアです。

実習が始まって1週間が経ちました。今日から期間が2週間の実習生たちが合流して総勢10名になりました。

<1週間の実習を終えて>

■三週間の教育実習のうち、一週間が終わりました。今週は、先生方の授業を見学したり、指導案の作成をしました。教える側として授業を見学すると、質問の仕方、板書など随所に先生方の工夫が見て取れます。見学で得たことを授業に活かしていきたいと思います。

<今日から始まる実習>

■教育実習生として、こうして母校に帰ってくることができ、大変光栄に思っております。学生の頃の恩返しができるように、また将来自分が教える立場になった時のため、今出来る最大限のことをしたいと思います。短い間ですが、どうぞよろしくお願いします。

5月16日からの 定期考査を前に自学自習週間が始まっています。2,3年生は早朝に、1年生は放課後に、それぞれ自由参加ですが、昨年に引き続き静かな熱気広がっています。

■ この「 天城webギャラリー 」では 授業で制作された生徒作品を紹介します。

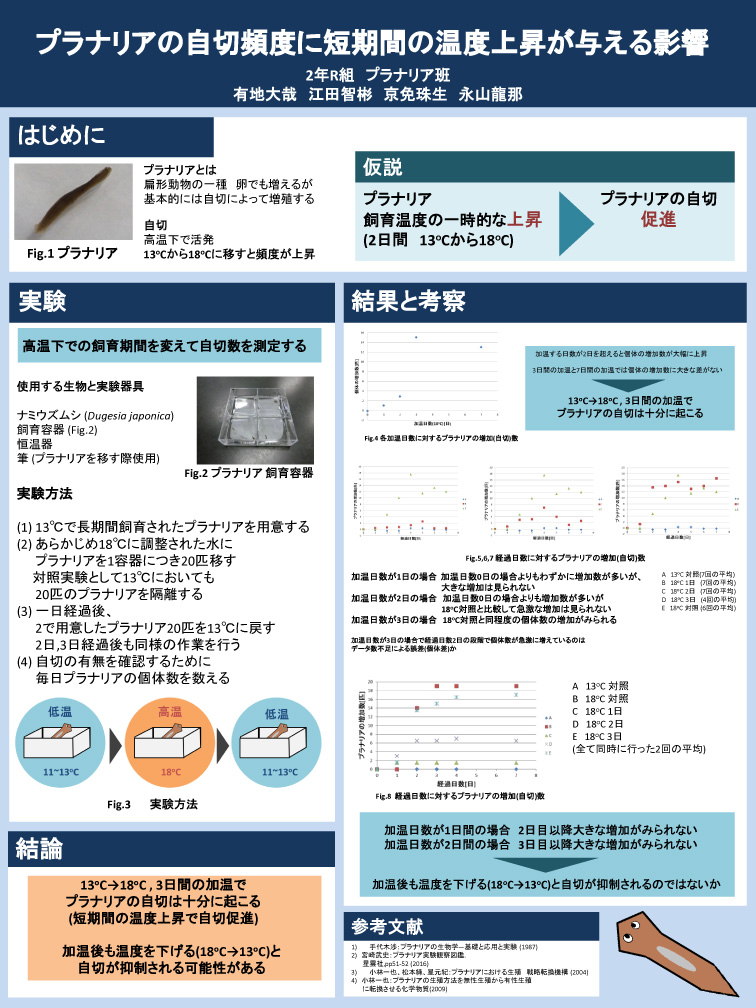

平成28年度の理数科2年生の課題研究発表のポスター紹介です。

プラナリア(Dugesia japonica)は有性生殖と無性生殖をおこない、特につよい再生能力で知られる。無性生殖時には主として咽頭の下部で自切を行う。

自切を促進する要因のひとつは温度変化である。一般に高温下の方が低温下より自切が起きやすいとされている。本研究では実験において飼育水の温度を低温から高温に短期間だけ変え,プラナリアの自切数を測定することで、プラナリアの自切が促進されるためには18oCで3日間飼育する必要があると分かった。