日 時:令和元年12月13日(金)2限(9:35~10:20)

場 所:2RのHR

対 象:理数科2年次生 40名

授業者:三宅章夫(岡山県高等学校教育研究会 地理歴史・公民部会 事務局長:2R担任)

【テーマ】世界の農業地域(ラテンアメリカ・オセアニア)

【概 要】SSH授業研究の一環として,SSH指定3期目で育成したい三つの資質・能力「インテイク力」(文献やWebサイトから必要な情報を取り出す力),「メタ認知力」(自らの思考過程を第三者の立場から客観的に振り返る力),「コミュニケーション力」(他者に分かりやすく説明したり,ディスカッションを通して他者の考えを理解したりする力)を取り入れた公開授業を行いました。今日のテーマは,ブラジルとアルゼンチンの農業でした。

教科書,地図帳,資料集などから必要な情報を取り出し,地形や気候,作物の特性など,多面的・多角的に考察し,ペアで議論をしながら課題を解決していくというスタイルで授業が進められていきました。

単に「〇〇の地域に盛んな農業は△△である。」と機械的に記憶するのではなく,「なぜこの地域に△△が盛んなのか」という理由が言えないと,本当の理解にはつながらないのだということを今日の授業研究から学ぶことができました。 また,理数科の課題研究で日ごろから様々な文献を調べたり,ディスカッションをして原因を考えたりする取組が十分に活かされた授業でした。

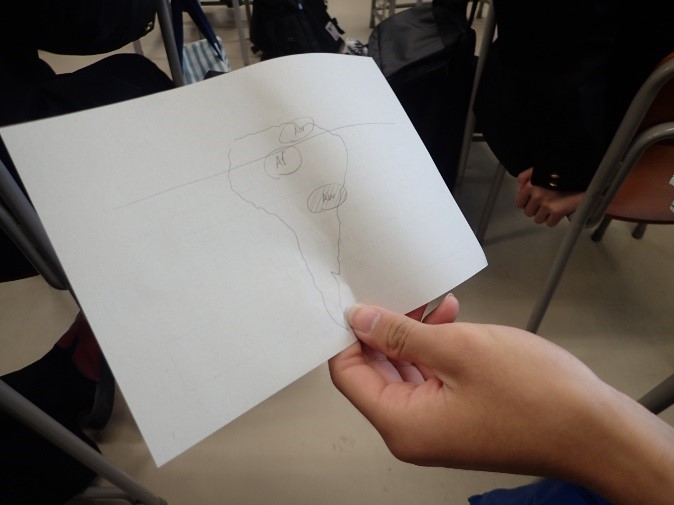

ブラジルの農業の復習から始まりました。手書きの南米の地図を用い,ペアで問題を出しながら,既習事項を確認していきました。

素晴らしい手書きの南米大陸です。

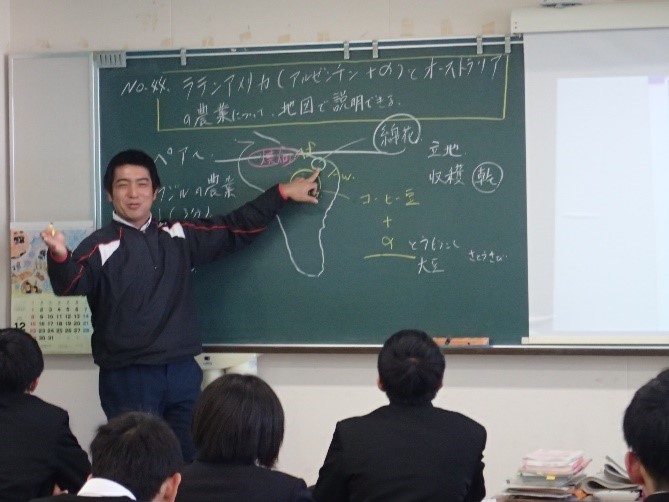

「この地域に特徴的なの作物は?」という問いに対し,「気候と地形からわかるのでは?」という生徒のつぶやきがありました。

「綿花です。綿花は収穫の時期に乾燥している必要があるからです。」とすばらしい回答をした生徒がいました。

「ブラジルのパンパはCfaで湿潤であるが,西半分は乾燥している。これは何故ですか?」という問いが発せられました。

間髪を入れず「フェーン現象!」という声があちらこちらから上がりました。

さすが理数科です。気象学の知識が活かされた瞬間でした。