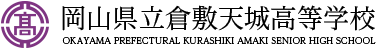

日時:令和4年3月12日(土)

主催:一般社団法人 日本物理学会

共催:高等学校文化連盟全国自然科学専門部会

場所:本校第1物理教室から参加(オンライン)

参加:理数科2年次「電磁誘導班」「ブラジルナッツ班」「水のWakka班」の

3班の生徒計11名

【概 要】理数科2年次の物理班3班が発表し,多くの有益なアドバイスをいただくことができました。お世話いただきました日本物理学会の事務局の皆様,ご指導・ご助言いただきました多くの会員の皆様に感謝申し上げます。

以下,発表の具体的な内容と,会員の皆様からいただきましたご助言の詳細などについて報告します。

二つのコイルを食塩水などの水溶液中に置き,発信器とオシロスコープを使って相互誘導の効率を調べました。3MHzで効率が最大(ピーク)となることが確認できました。次に3MHzの周波数で固定し,食塩水と砂糖水を使って,それぞれの濃度を変えて効率を測定したところ,食塩水では,効率のピークが見られましたが,砂糖水ではフラットなグラフとなり,ピークは見られませんでした。考察として,水溶液中にイオンがある食塩水では,イオンの濃度が増えるにしたがって効率がよくなるものの,さらに増えると渦電流が生じて効率を打ち消す働きが強くなるのではないかと考えました。

イオンの移動速度が関係している可能性があるとのご助言をいただきました。また,「近年,大学生でもオシロスコープを使うことができないのに,皆さんは使いこなせていてすごいね。」とお褒めいただきました。

当日の発表スライド(PDF)は,こちら「媒質の違いが相互誘導に与える影響」(電磁誘導班)をクリックしてご覧ください。

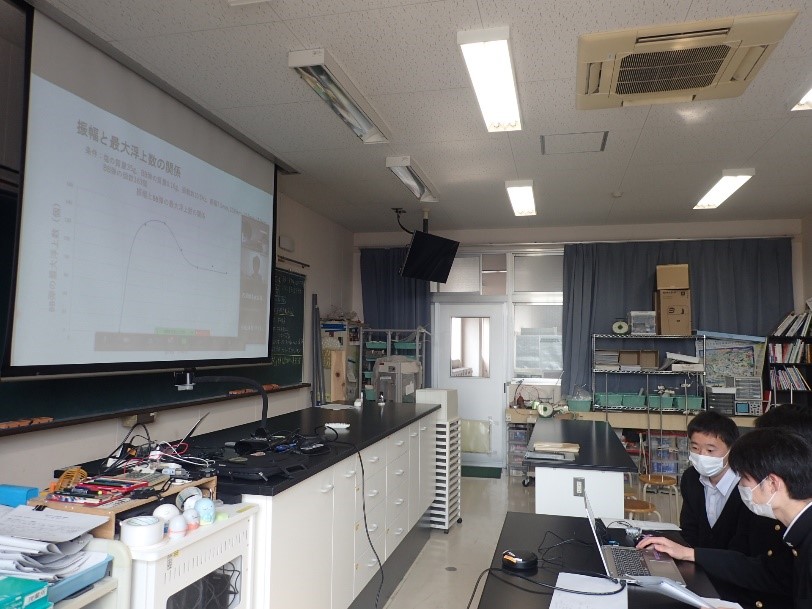

ブラジルナッツ効果とは,異なる大きさからなる粉粒体を振ると,最も大きな粒子が表面に浮き上がってくる現象のことです。本研究では,BB弾と食塩を使って振動させて,浮き上がったBB弾の数を数える実験を行いました。結論の一つとして,「振幅を大きくしていくと,ある一定の振幅でBB弾の最大浮上数が最大となり、その後,減少して,ある一定の値で収束する」ことを確認しました。 ご助言として,「最大浮上数と振幅との関係を調べているが,最大加速度(振幅×角振動数の2乗)との関係を調べるべきでは」など,有益な情報提供をいただくことができました。

当日の発表スライド(PDF)は,こちら「粉粒体のブラジルナッツ効果」(ブラジルナッツ班)をクリックしてご覧ください。

水道の蛇口を開けると,落下した水がシンクの上で広がっていきます。このとき,中心付近には水深が浅く,ある半径のところで段差ができて深くなり,上から見ると丸い形になります。この形をWakkaと名付け,これができる原因を力学的に追究しました。その結果,水が外側に広がっていくとき,シンクの表面と水との間の抵抗によって次第に速度が減少し,後から来た水が,減速した水の上に乗り上げるからではないかと考察しました。また,底面(シンク)の材質をクリアファイルと撥水加工したアルミ板の二つで比較したところ,抵抗の大きいクリアファイルでは段差が急なWakkaができ,抵抗が小さなアルミ板では段差が緩やかなWakkaができました。

「段差が異なる二つのWakkaの半径に違いがあるのか?」とのご質問をいただき,「ほぼ同じ半径です。」と答えました。どのような条件を満たしたところで,Wakkaができるのか,まだ解明ができていません。今後の課題となりました。

当日の発表スライド(PDF)は,こちら「水のWakka ~think in the sink~」(Wakka班)をクリックしてご覧ください。

3月24日(木)16:00から表彰式が予定されています。今年は入賞する班があるのかどうか,どきどきです。

なお,表彰式の日には,昨年の筒井愛知先生の「2021物理教育功労賞」に続き,本校物理担当教員の一人が「2022物理教育功労賞」の表彰を受けることになっています。

「物理教育功労賞」の詳細については,日本物理学会のこちらのWebページをご覧ください。