いよいよ最終日となりました。まずは「火星の庭」で探査機ローバーの説明を受けました。地面に直径1cm程度の穴をあけてチョーク大のスティックを地球まで持ち帰る計画があるそうですが、実現はまだまだ先のようです。

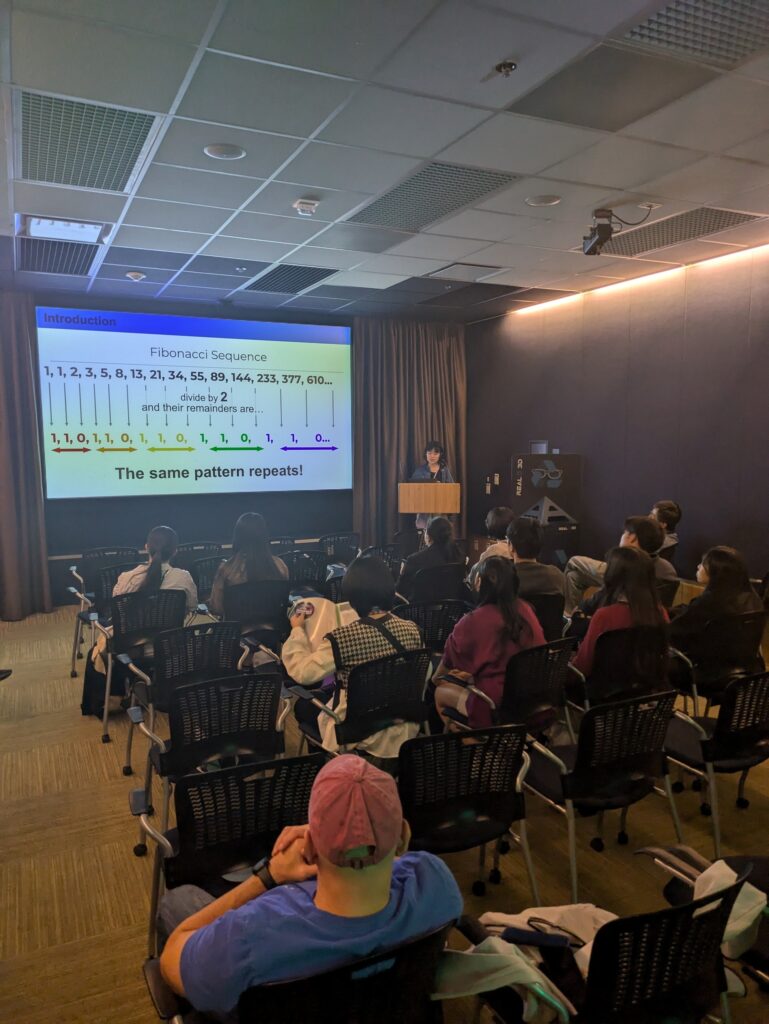

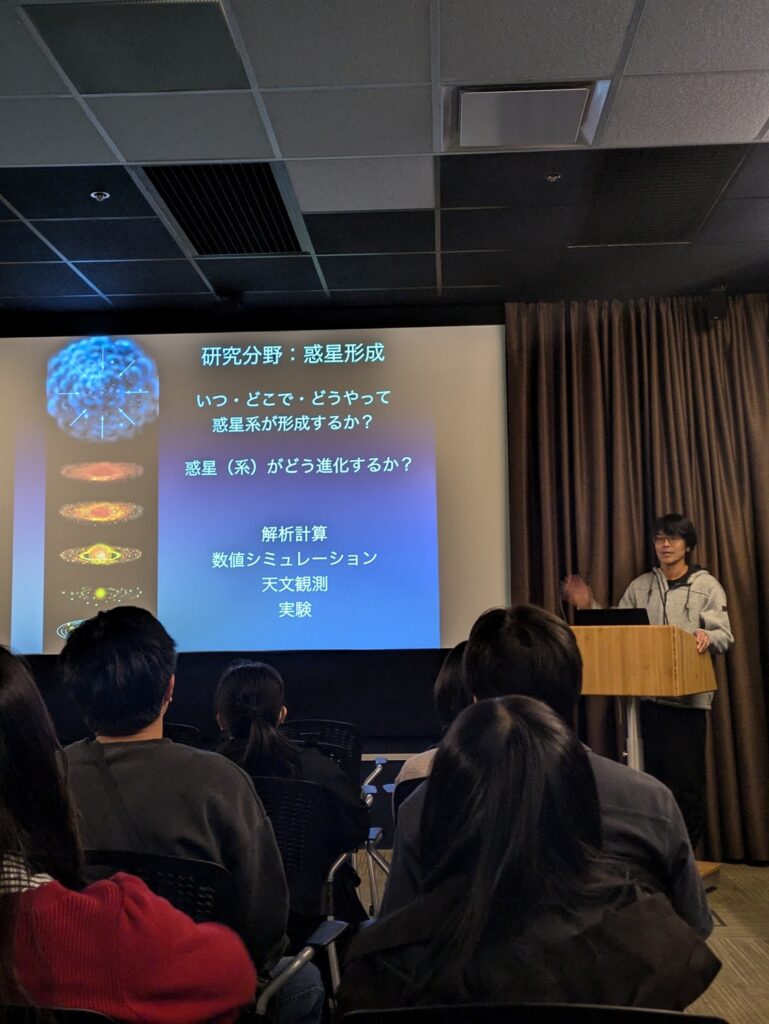

課題研究の発表(9本)では、JPLで働く日本人研究者が聴いてくれ、質問や助言をいただくことができました。また、サイエンティストの福森一郎博士(海洋物理学)からは、人工衛星から海水の質量などが分かるとのお話を伺うことができました。さらに、サイエンティストの長谷川靖紘博士からは、NASAで働くことになるまでの自らのキャリアパスや専門とされている系外惑星についてお話しいただきました。午後から、東北大学から、JPLに研究をしに来ている大学院生も加わってくださいました。

最終日の今日は、とても密度の濃い研修となりました。

Scientistの長谷川靖紘博士の講話です。自らの学部・大学院・ポスドク時代を振り返り、キャリアパスを語っていただきました。米国の大学院は授業料は払わなくてもよいだけでなく、給料まで出るそうです。参加した生徒たちと同世代のお子様がいらっしゃるそうで、ぜひまたJPLに来てくださいとおっしゃっていただきました。